翻訳

翻訳【喜多郎】『シルクロード』から45年「簡単にメロディが出てきたということは、みんなも簡単に口ずさめるということなのかもしれない。」

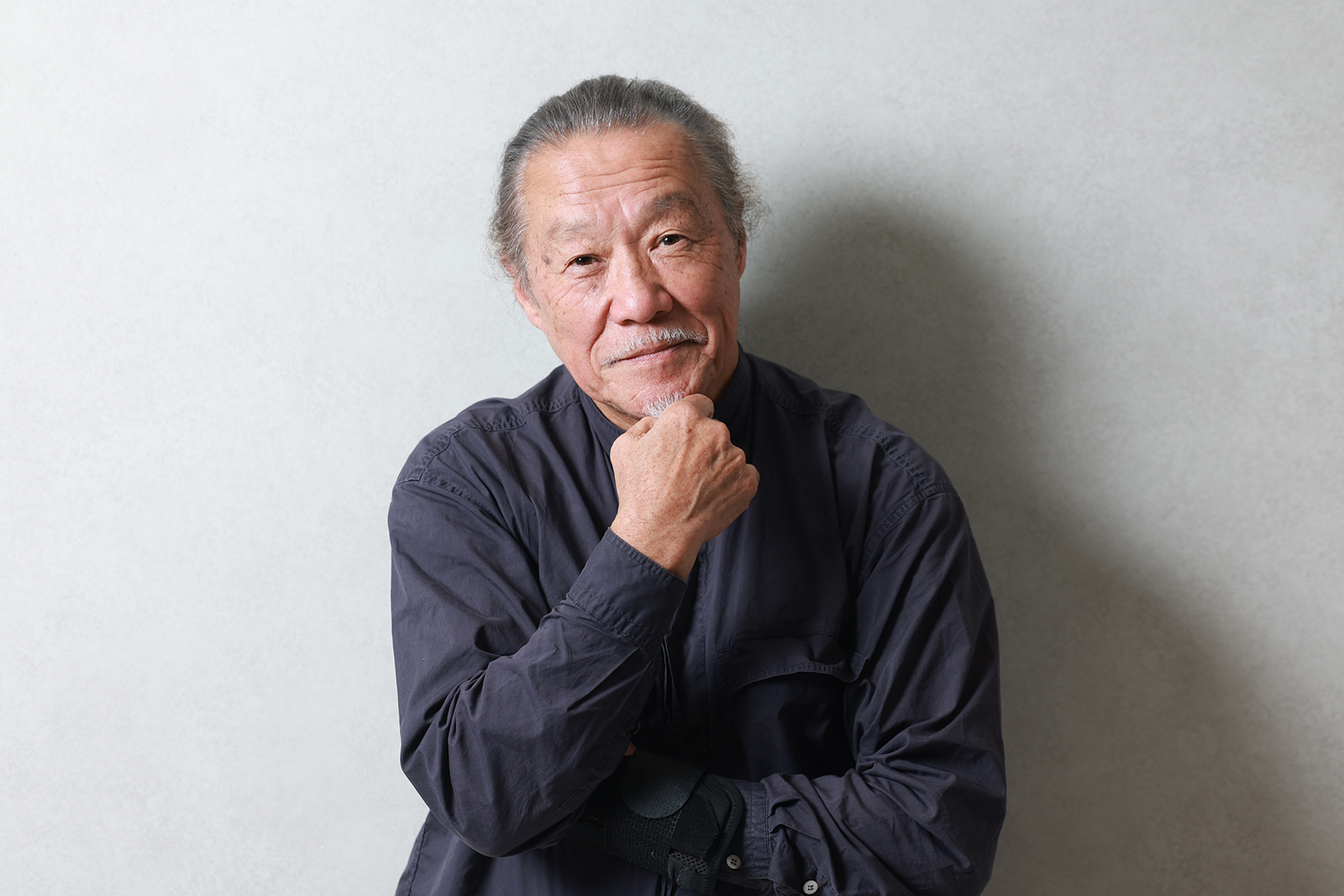

世界的なシンセサイザー奏者として知られる喜多郎さん。発表から45周年を迎える代表作『シルクロード』関連の楽曲を集めたベスト盤『Best Of Silkroad』もリリースされた喜多郎さんに、『シルクロード』制作当時の思い出やその影響、そして現在のことについてなど、いろいろと伺いました!

「45年と言っても、『つい最近のことかな』というぐらいには覚えています」

――9月には東南アジア各国をツアーで回られていたんですよね?

喜多郎 そうなんですけど、インドネシアで僕のコンサートの数日前に暴動が起きたんです。その影響でキャンセルになりました。

──ああ、国会議事堂が燃やされている様子などが報じられていましたね。

喜多郎 暴動が起きたときには僕たちの機材はもう現地に行っちゃってたんです。だけどインドネシアで2カ所でコンサートをやって、その次はタイに行くはずだったのが、タイのコンサートの日程に機材が間に合わなかったので、僕たちは日本を出る前にスペアのものを手持ちで持ち込んで飛んだんですよ。手持ちで機材を持っていくのは大変なんです。特に僕の機材は古いアナログシンセなので、重いんですよね。だけどそれを持っていって(笑)。

――重いし、大きいですよね。

喜多郎 それでタイのコンサート自体はできたんですけど、機材が全部来なくて、僕の機材以外は全部現地調達だった。でもまあ、それで何とかできたのでよかったですけど。そのあとはちゃんと機材がシンガポールまで来たので、そこからは自分たちの機材で演奏できました。

――ライブ自体はいかがでしたか?

喜多郎 予想していたよりもスムーズでした。シンガポールの会場は昔コンサートしたらしいんだけど、全然覚えてない感じで(笑)。「喜多郎さん、昔、ここでやったよね?」って言うから「……うーん。はい、はい、はい」って(笑)。でもまあ4000~5000人くらいの規模で、マレーシアも6000人くらいの規模のコンサートが今でもできています。「来年もお願いします」という話もあるし、来年はまたちょっと違う趣向を考えようかなと思ってますね。

――東南アジアに限らず、世界中の人に音楽を愛されているということに関してはどう思われていますか?

喜多郎 本当にありがたいなと思います。ただ、それこそ僕の作った『シルクロード』にしても、その前の曲にしてももう45年前の作品ですからね(笑)。50年近く経っているのに、それをずーっと演奏できていること自体が、僕としてもありがたいなと思います。ただ、僕の機材ってアナログの、それこそ50年選手なんですよ。それが今、まだ動いている。メンテナンスするのがちょっと大変なんですよね。

――古い機材は内部機構や電源などもデリケートだと聞きますね。

喜多郎 そうなんですよ。僕の今のスタジオも昔の機材ばっかりですから(笑)。ゆくゆくはそういう機材を見たことない人たちが触れるような場所にもなるといいかな、ということは考えています。

――それはいいですね。さて、9月に出たベストアルバム『Best Of Silkroad』ですけど、番組(1980~81年放送のNHK総合『NHK特集 シルクロード』)放送からは45周年になります。45年前、1980年というと、今思い返すと喜多郎さんにとってはどういう時代、時期でしたか?

喜多郎 45年と言っても、意外とそんなに長く感じてないんですよ。「つい最近のことかな」と思うぐらいに覚えてはいて。『シルクロード』って映像ありきのドキュメンタリー番組で、僕にとっても最初の大きなプロジェクト、特に映像があるプロジェクトだったんですよね。すごく一生懸命やろうとも思っていたけど、逆にそんなに気負うこともあんまりなかったからよかったのかな。僕の中ではすごくクリアでした。『シルクロード』の画面のために曲を作るのに「合わせよう」と考えることはなかったですね。逆に自然と合っていったっていう感じでした。

――「これは大プロジェクトだから気合いを入れよう!」みたいな感じでは……。

喜多郎 なかったですね。12話、1時間番組を12回分という構成で、とにかく取材したグループが帰国して編集してはどんどん「はい、喜多郎さん、次回分の映像」「次はこれです」って映像を渡してきたのは驚いたけど(笑)。もう本当に、休みがなかったですね。

――そんなタイトなスケジュールだったんですね。

喜多郎 いやあ、1時間番組ですからねえ。1時間番組で、毎回テーマや取材場所が違うわけです。テーマ曲だけは一緒だけど、一回一回全然違う場所ですから。ただそれが僕は楽しかった。今まで行ったことのない中国の内陸部の、聖域の文化を観られるわけじゃないですか。仕事としてやっていて、楽しくてしょうがなかったですね。だから意外と忙しかったですけど、やりがいはありました。楽しかったですね。

――僕は当時10歳でしたが、父が毎回、すごく楽しみに見ていたのを覚えています。

喜多郎 やっぱり中国の内部、それからシルクロードっていう聖域、未知なるところを初めて映像にするわけだから、それはやっぱり誰にとっても楽しいですよね。僕だってみなさんに先立ってそれを観て、音楽をつけているっていうのは楽しかったですから(笑)。

「映像と音楽をマッチさせるやり方は、『シルクロード』で確立させることができました」

――あのメインテーマは、喜多郎さんの代表作になりました。あのメロディーができたときや楽曲の制作の段階で、ここまで愛される曲になるという手応えみたいものはありましたか?

喜多郎 1980年の4月から毎月1回放送していたんだけど、その正月にスペシャル番組を1回放送したんだよね(註:おそらく1980年1月7日放送の『NHK特集 シルクロードを翔ぶ』)。のちのち、NHKのプロデューサーの玉井(勇夫)さんって人と話をしたら「いやあ、喜多郎さん、あの放送がオーディションだったんだよ」って。あのスペシャルで視聴率がダメだったら僕はクビになってしまうはずだったらしいんですよ。でもそこをクリアできた。たぶん視聴率は20%前後かと、それでもう「はいOKです」って(笑)。そこからは、僕はダーッと仕事をやってましたよ。

――ご自身としてはどうだったんですか? 「いい曲ができた」みたいな感触はありましたか?

喜多郎 僕が作った時点というのは、まだナレーションも入ってない状態なんです。僕が見ているのは映像だけで、音楽を入れたあとに石坂浩二さんがナレーションを入れていくっていう段取りだったので、僕としては映像と音しかない。そのあと石坂さんがナレーションを入れてくるんだけど、やっぱりプロだから、僕の曲の上がり下がりをちゃんと感じてたんでしょうね。それに合わせてナレーションを入れていて。「全てがシンクロした!」って感じでした。

――石坂さんのナレーションとの相乗効果もあったと。

喜多郎 あったと思いますよ。当時、いろんな人に聞くと「喜多郎の音と石坂さんのナレーションがいいね」って言われましたから。

――映像と音楽とナレーションが三位一体だった感じですよね。

喜多郎 僕は『シルクロード』全編で6年、音楽を担当したんです。最初の12ヵ月のあとは、隔週で30分という番組(『もうひとつのシルクロード』)の音楽をやって、最後のほうは毎週30分で放送されました。だからその頃はスケジュールが『シルクロード』一色でした。

――『シルクロード』の仕事を通じて、ご自分の中でサントラを作る方法を確立できたという感触はありましたか?

喜多郎 映像と一緒に仕事をするというのは、僕の経験の中では、当時はまだそんなになかったんですよね。そういう意味では映像と音楽をどうやってマッチさせていくかというのは、確かに『シルクロード』で自分なりに、そのやり方が確立できたかなと思いますね。映像がポンと変わるときに音が入るのか、変わる前からスーッと入っていくのかというやり方について、「あ、こういうときはこれがいいかな」というのが、自分の中ではけっこう見えてきました。それは自分の曲を1曲1曲を作っている時代とはまた違うものでした。全体的な『シルクロード』のテーマがあるんだけど、1つ1つのシリーズごとにはまた違うのものがある。そういう映像素材があるので、それにフィットする曲を作っていくという。あと一番大きな経験だったのは、その後、僕は『シルクロード』が縁で中央アジアなどのいろんな国をずっと旅するんですけど、そういう中で楽器と出合えたこと。民族楽器と出合うことで曲ができてくるのがけっこう好きでしたね。いろんな国に行くことの楽しさというのは、楽器との出合いがあることだな、と今も思ってます。

――出合った楽器は、演奏できるようになるまで練習するんですか?

喜多郎 やります、やります(笑)。だいたいみんな作曲やレコーディングに使ってますね。

――この『シルクロード』での経験が、後のサウンドトラックの仕事の原型になったのは間違いないですよね?

喜多郎 自分の中で勉強できました。『シルクロード』をやったおかげで、たとえば映画の仕事が来てもあまりビクついたりはせずに済んだかな(笑)。ただ、映画の仕事の中でも勉強はさせてもらいましたね。映画音楽……まあ、オーケストラの音楽となるとそこは譜面の世界じゃないですか。でも譜面の前に、僕はオリジナルの音源をまず作っちゃう。そして「これをちゃんとオーケストラ用の譜面にしてよ」ってお願いする作り方をしているんですけど、それこそ『天と地』のサントラをやったときにも、譜面の勉強をしましたね。

――ところで、先ほどの『シルクロード』のお仕事がタイトだったというお話に驚いたんですが、今回のベストを改めて聴いても、ゆったりと流れる時間を捉えたような楽曲が多いですよね。そういう曲というのは、ゆったりした状態じゃないと作れないのかなと思っていたんです。

喜多郎 ゆったりしていることを目的として作るんだけど、本人はゆったりなんかしてないです(笑)。

――してないんですか!?

喜多郎 「これはどうしようかな?」とか、いろいろ考えてますから。でも音を出しているときは、自分なりの流れるような時間というのは分かるわけです。ただ、考えているときはもうゆったりはしていないですよ(笑)。いろいろ「ああじゃないか? こうじゃないか?」と考えているので。ただ、そうやっていろんなことをチェックしたりしているときに、音との出合いがあるんですよ。ほら、シンセサイザーって音をどんどん変えていけるから。音を変えていくときに、その音との出合いがあって、それで曲ができちゃうんです。シンセで1つの音と出合ってそれが曲になった上に、映像作品の仕事であれば、さらにその曲を映像にちゃんとフィットしていくように変化させることができる。『シルクロード』でそういうことも学んだし、成長できましたね。

――よく「楽器との対話」みたいな表現を聞きますが、まさにシンセサイザーと対話というか、やり取りをしてるみたいな感じですか?

喜多郎 そうですね。当時『シルクロード』をやってるころは、そんなに楽器がなかったんですよ。まだ3台かそのくらいのシンセしかなかった。だから毎回毎回、次のトラックを作るには今組んである音色をバラして、新しいことをやらなきゃいけなかった。しかも今作った音色をシンセに記憶させておくことができなかったから、再び同じ音を出せるとは限らない。

──プリセット機能とかない頃ですよね。

喜多郎 そうなんです。それでは困るので、また同じ音を鳴らすために、音を作るたびにいちいちシンセのパネルにマーキングしたりしてました。それでも、結局後から聴くと「これはちょっと音が違うなあ」なんてこともあるんです。例えば自分の体調だとかによっても、何か違うんですよ。好みの音がズレていくんだけど「まあ、この曲を作ったときはこれを選んだんだから、まあいいかな」って割り切るようにはしています(笑)。

――喜多郎さんは今もアナログの機材をたくさん使っていらっしゃいますが、一方で、楽器も含めてテクノロジー自体は、この45年でものすごく進歩していますよね。そういう新しいテクノロジーに対しては、どういうスタンスでいるんですか?

喜多郎 機材の部分でのテクノロジーという意味では、音楽の世界は意外と進んでいないと思うんですよ。デジタルになったくらいのものかなと。デジタルになって、シーケンサーが出てきたり、そういういろんなことが起きてはいるんだけど、一番テクノロジーが進んだっていうのはやっぱり映像ですよ。「実写でこういうものが撮れるか!」っていうのもあるし、もう今はAIを使えば、これは本当なのか分からないという映像が作れるじゃないですか。そのくらい映像のほうがはるかに技術は上になっちゃったんだけど、逆に音楽はそこまでいってないですよ。

──そうですか。

喜多郎 音楽の世界でもSunoなども出てきますが、僕たちが過ごしてきた70年代から80年代の音楽って、アナログだったのが急にデジタルになって変革をしていったし、我々自体がその変革に乗り遅れたり、先に行ったりとか、いろんなことをしたんだけど、僕たちの世代っていうのはアナログを知ってるのが一番の強みだと思うんです。我々はアナログの時代を知ってるけど、今、デジタルのテクノロジーの環境でやってる人たちは、結局、カット&ペーストくらいのことしか、たぶん新しいことはやってないんじゃないかと思うんです。今までアナログでやっていたミキシングが、ムービングフェーダーになってっていう、そのぐらいの違いしかないというか。その点、我々のほうがいろいろな経験を積んできているから。古いアナログの機材にしても、本当に生の音に対抗できるものって、なかなかないんですよ。だから映像はドーン!といっちゃったけど、結局音の世界は新しくなってきつつも、アナログの世界に戻ってくる人も多いですよね。LPのブームなんかもそうだろうけど、やっぱり素材としてアナログの持ってるよさには今の人も惹きつけられるんだろうね。

――どんなにテクノロジーが進歩しても、それだけで勝てるわけではないというか。

喜多郎 そう。例えば、音楽には結局はスピーカーが必要ですよね。しかも、いいスピーカーでもイヤーセットでも、音を震わせて聴かせているだけでしょう? だから、テクノロジーや機材の違いにあまり左右されないというか、そういうことではあんまり変わらない。でも映像の場合、昔は「この実写のシーンをいかに空中で止まっているように見せようか」とか苦労していたのが、今はテクノロジーによって簡単に止まっているように見せられる。音楽は逆にそんなに変わってないからこそ、今後は「何の目的で、どうやって、何でその音楽を作るのか?」という作り手の根本的な考え方こそが一番大事になってくるかなという気はしますよ。

「あのメインテーマは1日でできた曲。でもそれが45年もやれているということは……」

――冒頭の話にも通じますが、喜多郎さんの音楽の場合、そこの真意が伝わっているからこそ長く、しかも世界中で愛されているわけですよね。

喜多郎 うん、それはあると思います。まあ、ずっとそういうことをやり続けることがやっぱり一番大事かな。そういう気がしますね。

――映像といえば、昨年発売された『Zen : Live In Katsuyama』は越前大仏を前にしてのライブでした。あれもまさにプロジェクションマッピングだったり、近年出てきた映像のテクノロジーが盛り込まれていました。ああいう演出と喜多郎さんの音楽の掛け合わせも面白いですよね。

喜多郎 ただね、僕はあのとき、長谷川章さんのやっていたプロジェクションマッピングは、当日はほとんど観てないわけですよ。僕たちはその映像の中で演奏してるから(笑)。

──ですよね(笑)。

喜多郎 だからそのあと、撮った映像として観てたら「あっ、長谷川さん、こんなところでこんなことやってるんだな」というのがあって。編集もみんな僕がやったので、全部観ているんですけど、映像をやる人はあれを上映する楽しみを持ってるし、我々は音楽をやるわけで。でも、僕なんかはその両方……映像と音楽をどうするかとか、映像を撮ってるから、どうやったら全体がうまく収められて、あとから観た人もみんなが「ああ、よかったな」と思ってもらえるコンサートにできるか、という思いが最初の段階からあるわけです。だからイベントの立ち上げで、全体の関係者との打ち合わせをするときから、ほとんど僕の頭の中を開いて「はい、これです」とお話するようにしているんです。そうしないと、分かってもらえないこともあるので。でも、ああいうのは楽しいですよ。

――その越前大仏のライブ音源と映像、それから善通寺でのライブ音源と映像が『奉祝コンサート [空海] 1250 LIVE IN ZENTSUJI』としてエイベックスからリリースされていますが、ああいう場所自体とか、その場所の持つ歴史みたいなものからインスピレーションを受けることはありますか?

喜多郎 その善通寺さんでのライブも、四国八十八箇所とのつながりもあって、それがたまたま岡野弘幹君が高松、善通寺さんの近くに住んでいた時期もあるということで、結局、そのつながりから善通寺さんとやることになって。それなのに、僕はまだ善通寺さんから依頼された曲が完成してないんですよ(笑)。だから、それも含めて「ちょっとすみません」という気持ちも多少あってコンサートをやりましょう、ということになりました。

――なるほど(笑)。それが完成したらまた……。

喜多郎 その曲が完成したら、善通寺さんでお披露目できたらいいなと思っています。

――それも含めてやりたいこと、やらなきゃいけないことも、まだまだたくさんありそうですね。

喜多郎 今は世界中で戦争が起こっている時代なので、我々が本当にやらなければいけないのは、世界平和が戻ってくることだから。まだ自分たちは当事者じゃないんだけど、もうこの地球のあちこちで戦争が起こってますからね。戦争が起きているときのマインドというのは、そんなにクリエイティブじゃないんですよ。クリエイティブにはなりえない。世界が平和であるから曲もできたりするんですけど、今こういう時代になって、ちょっと世界自体が停滞している。で、我々のクリエイティビティも停滞しちゃっている部分があって。もう少し機を待とうかなっていうのはありますね。

――戦争をしたい人にとっては、クリエイティビティは邪魔なものですよね。

喜多郎 うん、絶対にそう。やっぱりなかなか難しい問題もあります。今、政権もまたどんどん変わっているのはあるんだけど、もう少し世の中みんなが一つになれるようになってほしいなとは思いますよね。ただ右か左かはわかりませんけど、世の中がもう少しまっすぐに動いてくれることを我々は望んでいるんだけど、なかなかそれを望まない人たちもいるから困りますけどね(笑)。

――一つ、喜多郎さんの作品とは直接関係ないことなんですが、シルクロードや中国をモチーフにしたミュージシャンという意味では、喜多郎さんと並んで、ゴダイゴの存在もあったと思います。そして同じキーボーディストであるミッキー吉野さんとは、ほぼ同世代ですよね? アプローチは全然違いますが、ミッキーさんやゴダイゴについては、どういう印象をお持ちですか?

喜多郎 ゴダイゴでドラムを叩いているトミー・スナイダーと僕は、キヤノンの社歌を一緒に作ってるんです。作曲が僕で作詞がトミー。タケ(タケカワユキヒデ)のことももちろん知ってます。だからそういう意味からすると、同じ年代で違うことをやってるけど、みんな友達ですよ。タケはタケで歌い続けてほしいし、彼らとは非常にフレキシブルにコミュニケートが取れているし、彼らの音楽についてもすごいと思いますよ。だからあそこまでポピュラーになっていったと思うし。ミッキーさんもそうですよね。時代の雰囲気をちゃんとピックアップできた曲だと思うし、ああいう曲作りというのは、まあ今の人にはちょっとできないかもしれないしね。今の人たちの音楽の作り方ってたぶんちょっと違うんですよ。やっぱりコンピュータナイズされていて。僕たちがやってきた曲作りとはちょっと違う。今の時代の曲をいろんなところで聴いたりすると、逆に「僕には絶対できないな」なんていうのがありますし(笑)。

――たださっき言われたように、喜多郎さんには喜多郎さんの経験と積み上げたものがある。

喜多郎 そうですね。僕なんかはそうやってやってきた『シルクロード』が、もう45年ですからね。まあ、日本の若い人は知らないかもしれないけどね(笑)。

――でも、あの曲はみんな絶対にどこかで耳にしているはずですよ。

喜多郎 確かにお父さんが見ていたのを横で見ていたという人は「あれ? この曲知ってる」となるかもしれないね。でもあれは、1日でできた曲だから(笑)。

──いえいえ(笑)、作ったのに要したのは1日でも、それが45年にわたって高く評価されているわけだから、それはすごいことですよ。

喜多郎 それはやっぱりね、簡単なメロディで覚えやすいということなんです。ただ、だからこそもう45年やり続けられている。簡単にメロディが出てきたということは、みんなも簡単に口ずさめるということなのかもしれない。それについてはいまだに「なるほど、そういうことか」とは思っています。

撮影 長谷英史

関連商品

Best Of Silk Road

喜多郎

喜多郎シルクロードの集大成。22年ぶりのオリジナルシルクロードを冒頭に、今までの代表曲を リマスタリングし、それに加えて2002年の薬師寺から始まり、西安の大雁塔にて、世界で初めて音楽奉納したアーティストとなった喜多郎の、その時のLIVE”Mercury”までを収録した決定版ともいえるアルバム。 これこそ21世紀の新しいシルクロードベスト盤!

詳細を見る喜多郎シルクロードの集大成。22年ぶりのオリジナルシルクロードを冒頭に、今までの代表曲を リマスタリングし、それに加えて2002年の薬師寺から始まり、西安の大雁塔にて、世界で初めて音楽奉納したアーティストとなった喜多郎の、その時のLIVE”Mercury”までを収録した決定版ともいえるアルバム。 これこそ21世紀の新しいシルクロードベスト盤!

詳細を見る

MORE INFOもっと知りたい

関連コラム

記事情報

ライター

高崎計三

1970年2月20日、福岡県生まれ。ベースボール・マガジン社、まんだらけを経て2002年より有限会社ソリタリオ代表。編集&ライター。仕事も音楽の趣味も雑食。著書に『蹴りたがる女子』『プロレス そのとき、時代が動いた』(ともに実業之日本社)。